第6回目の主題 :

![]()

◎ 数式のスタイルいろいろ。

$ でくくる: 地の文で数式を書くときに使用する。

![\begin{itembox}[l]{例}

{\Small TeX入力:}

\par

\verb\vert任意の $\epsilon>0$ に対...

...意の $\epsilon>0$ に対して、 $\int_{\epsilon+1}^{\infty}f dx=$...

\end{itembox}](img2.png)

$$ でくくる(display math.): 改行のあと、式が中央に

バーンと置かれて、また改行が入る。

$$...$$ のかわりに \[...\] でくくってもよい。

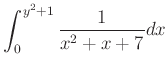

積分区間の書き方

$\int_a^b f(x) dx$ で

$\int_a^\infty f(x) dx$ で

$\int_{K}^{M+L} f(x) dx$ で

{} で囲うと良い。

(他の場所でも応用できる。)

◎ 複数行に渡る数式の書き方

\documentclass{ほげほげ}

の次の行に

\usepackage{amsmath}

と書こう。

\begin{align}

aaa & bbb \\

xxx & yyy \\

zzz & www

\end{align}

のように書けばよい。改行は \\. 揃うところは &で指定する。

行頭で揃えたければ行頭で & だ。次のような出力になる。

|

\begin{align*} ...\end{align*} と

*をつけたものを用いる。

◎ 行列の入力

\begin{matrix} と \end{matrix}で囲む。

&で区切る。

\\.

◎ maxima における行列の入力。

matrix([a,b,c],[p,q,r]) etc と入力しても ok.

◎

前回、前々回と同様の要領で、線形代数学の問題を作成せよ。

さらにその答を maxima で求めよ、

問題文及び解答はTeX で作成(ks06.tex)すること。

maxima の入出力は verbatim を用いて貼りこむのが望ましい。

(maxima の出す答に疑問がある場合はとくに。)

invert(A) で求められる。)

を求めよ。

|

(☆)パーセント記号 % で始まる行は TeXでは無視される。

(文の途中に % を書いた場合にはそれ以降文末までがTeX に無視される。)

TeX で間違えた部分を消したくなった時にはまず深呼吸して落ち着き、

いらなそうな部分を%でコメントアウトしてからコンパイルしてみよう。

いらないところを消すのは全部がうまく行ってからで十分である。