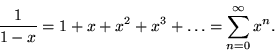

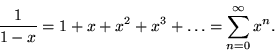

10 'First few terms of Taylor expansion

100 '*** graphic initialization

120 cls

130 screen 1:console 0,25,0

140 x1=-1.5:x2= 2.0:'<-- range of X ( X1 < X2 )

150 y1=-1.0:y2= 10.0:'<-- range of Y ( Y1 < Y2 )

160 window (x1,y2)-(x2,y1)

170 line (x1,0)-(x2,0),7:'<-- x-axis

180 line (0,y1)-(0,y2),7:'<-- y-axis

200 '*** plotting

210 n=640

220 dx=(x2-x1)/n

230 input "m=";m

510 pset (x1,fnF(x1,m)),1

520 for i=1 to n

530 x=x1+i*dx

540 line -(x,fnF(x,m)),1

550 next

999 end

1000 *** definition of function

1005 fnF(x,m)

1010 local n,s

1020 s=0.0

1030 for n=0 to m

1040 s=s+x^n

1050 next

1060 return(s)

230行目の input は,プログラム実行時に変数に値を代入したいとき

に使う.プログラムを書いたら適当な名前で保存しておこう.それから

run してみよう (m の値をだんだん増やしていくとどうなるか観

察しよう).

510行目では第一引数を x1 として関数を呼んでいる. また変数 n はメインプログラム中でも使われている (210行目) し, 関数定義の中でも使われている (1030行目).しかし関数定義中の n は local 変数なのでメインプログラム中の n とは関係ない (影響を及ぼ さない) のだ.

なお,このプログラムの最初の部分 (100〜180行) は, グラフィックを利用するときにいつでも使えるので,この部分だけファイルに 保存しておくと便利だ (いつでも再利用できるように).